Page 123 - 腐蚀与防护2024年第十一期

P. 123

李 超, 等: 燃气管道两种极性排流器服役性能对比

MOSFET 是在一块掺杂含量较低的 P 型硅衬底 性排流器与电源反接, 在不同电源电压 ( 20 、 40 、

60V ) 下, 测试极性排流器两端的导通电流, 计算直

( 提供大量可动空穴) 上, 制作两个高掺杂含量的 N

+区( N+区域中有为电流流动提供大量自由电子 流阻抗变化, 确定其反向抑制电压。

的电子源), 并用金属铝引出两个电极, 分别作为漏

极 D 和源极 S , 然后在半导体表面覆盖一层很薄的

) 绝缘层, 在漏极和源极间的绝缘层

二氧化硅( SiO 2

上再装上一个铝电极( 通常是多晶硅), 作为栅极 G ,

在衬底上也引出一个电极 B , 构成 N 沟道增强型

MOS管, 如图2所示 [ 7 ] 。 MOS管的漏极 D 和源极

为

S之间有两个背靠背的 PN 结。当栅源电压V GS

极性如

0时, 即使加上漏极和源电压V DS , 不论V DS

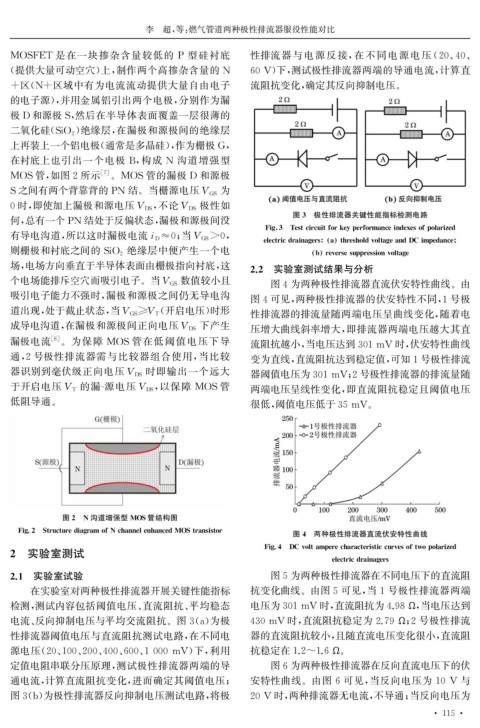

图3 极性排流器关键性能指标检测电路

何, 总有一个 PN 结处于反偏状态, 漏极和源极间没

Fi g 3 Testcircuitforke yp erformanceindexesof p olarized

有导电沟道, 所以这时漏极电流 i D ≈0 ; 当V GS>0 ,

electric draina g ers a thresholdvolta g eandDCim p edance

绝缘层中便产生一个电

则栅极和衬底之间的 SiO 2 b reversesu pp ressionvolta g e

场, 电场方向垂直于半导体表面由栅极指向衬底, 这 2.2 实验室测试结果与分析

数值较小且

个电场能排斥空穴而吸引电子。当V GS 图4为两种极性排流器直流伏安特性曲线。由

吸引电子能力不强时, 漏极和源极之间仍无导电沟 图4可见, 两种极性排流器的伏安特性不同, 1号极

( 开启电压) 时形

道出现, 处于截止状态, 当V GS≥V T 性排流器的排流量随两端电压呈曲线变化, 随着电

下产生

成导电沟道, 在漏极和源极间正向电压V DS 压增大曲线斜率增大, 即排流器两端电压越大其直

漏极电流 [ 8 ] 。为保障 MOS管在低阈值电压下导 流阻抗越小, 当电压达到301mV 时, 伏安特性曲线

通, 2号极性排流器需与比较器组合使用, 当比较 变为直线, 直流阻抗达到稳定值, 可知1号极性排流

时即输出一个远大

器识别到毫伏级正向电压V DS 器阈值电压为301mV ; 2号极性排流器的排流量随

, 以保障 MOS管

于开启电压V T 的漏 - 源电压V DS 两端电压呈线性变化, 即直流阻抗稳定且阈值电压

低阻导通。 很低, 阈值电压低于35mV 。

图2 N沟道增强型 MOS管结构图

Fi g .2 Structuredia g ramofNchannelenhancedMOStransistor 图4 两种极性排流器直流伏安特性曲线

Fi g .4 DCvoltam p erecharacteristiccurvesoftwo p olarized

2 实验室测试

electricdraina g ers

2.1 实验室试验 图5为两种极性排流器在不同电压下的直流阻

在实验室对两种极性排流器开展关键性能指标 抗变化曲线。由图5可见, 当1号极性排流器两端

检测, 测试内容包括阈值电压、 直流阻抗、 平均稳态 电压为301mV 时, 直流阻抗为4.98Ω , 当电压达到

电流、 反向抑制电压与平均交流阻抗。图3 ( a ) 为极 430mV 时, 直流阻抗稳定为2.79Ω ; 2号极性排流

性排流器阈值电压与直流阻抗测试电路, 在不同电 器的直流阻抗较小, 且随直流电压变化很小, 直流阻

源电压( 20 、 100 、 200 、 400 、 600 、 1000mV ) 下, 利用 抗稳定在1.2~1.6Ω 。

定值电阻串联分压原理, 测试极性排流器两端的导 图6为两种极性排流器在反向直流电压下的伏

通电流, 计算直流阻抗变化, 进而确定其阈值电压; 安特性曲线。由图 6 可见, 当反向电压为 10V 与

图3 ( b ) 为极性排流器反向抑制电压测试电路, 将极 20V 时, 两种排流器无电流, 不导通; 当反向电压为

· 1 1 ·

5